Nicht viel ist persönlicher, kaum etwas wichtiger und nur wenige Dinge enthalten mehr Informationen: Unser Blut ist ein ganz besonderer Saft – lebensnotwendig und auch ein wenig geheimnisvoll.

VON SUSANNE STETTLER

Fünf bis sechs Liter. Etwa vier Petflaschen oder acht Weinflaschen voll. So viel Blut findet sich im Körper eines erwachsenen Menschen. Das sind rund fünf bis sechs Kilo pralles Leben.

Seine Aufgaben sind nicht nur vielfältig, sondern lebenswichtig. So transportiert das Blut Sauerstoff von der Lunge zu den Organen und nimmt auf dem Rückweg das Stoffwechselprodukt Kohlendioxid wieder zurück zur Lunge, welche es ausatmet. Dem Blut kommt also gleichzeitig eine Versorger- und eine Entsorgerrolle zu. Die Blutgefässe bilden sozusagen ein riesiges Strassennetz durch den Körper, durch die das Blut als eine Art Transporter rauscht, in dem neben Sauerstoff auch Nährstoffe, Mineralsalze, Vitamine, Hormone oder Abfallstoffe geladen sind, und der diese in den verschiedenen Körperregionen beziehungsweise Zellen ablädt. Das Blut versorgt also den ganzen Körper – die Gesamtheit der Organe – mit allem, was er benötigt.

Darüber hinaus schützt das Blut den Körper gleich auf mehrfache Weise. Im Rahmen der Infektabwehr stellt es Abwehrzellen und Antikörper bereit, die Erreger, körperfremde Eiweisse oder kranke Zellen bekämpfen. Das Blutgerinnungssystem dichtet verletzte Gefässe ab und verhindert so das Verbluten und auch das Eindringen von Keimen. Und schliesslich sind die Blutbahnen eine Art Heizschlangen, welche den Körper über das Blut als Heizmittel mit Wärme versorgen.

«Die Vielfältigkeit der Aufgaben des Blutes ist faszinierend», sagt Dr. med. Michele Zoppi, Hämatologe mit eigener Praxis in Bern und Belegarzt am Lindenhofspital in Bern.

Verschiedene Blutzellen, unterschiedliche Aufgaben Das Blut besteht aus Flüssigkeit (Plasma), den darin gelösten Substanzen und aus Blutzellen. Es enthält 49,5 Prozent Wasser, 42,8 Prozent rote Blutkörperchen, 4,4 Prozent Eiweisse, 2,14 Prozent Blutplättchen, 1,09 Prozent Fett, Zucker und Kochsalz sowie 0,07 Prozent weisse Blutkörperchen. «Geburtsstätte» der Blutzellen ist das Knochenmark, das bei Erwachsenen vor allem in den Wirbelkörpern, in Brustbein, Rippen, Beckenkamm und Schädelknochen vorhanden ist, bei Kindern ausserdem noch in langen Gliederknochen. Im Knochenmark sitzen die Blutstammzellen, die rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weisse Blutkörperchen (Leukozyten) sowie Blutplättchen (Thrombozyten) bilden.

Rote Blutkörperchen – von denen sich bei einem erwachsenen Menschen zirka fünf Millionen pro Milliliter Blut finden – sind vor allem für den Sauerstofftransport zuständig. Nach zirka 120 Tagen werden sie in der Milz abgebaut.

Die Hauptaufgabe der weissen Blutkörperchen ist die Bekämpfung von Krankheitserregern: Viren, Bakterien, Pilze und Würmer, aber auch Turmorzellen. Weisse Blutkörperchen gibt es bei Erwachsenen total zwischen 4000 bis 10 000 in einem Milliliter Blut. Bis zu 30 000 können es bei einer Entzündung sein. Die durchschnittliche Lebensdauer von Leukozyten beträgt mehrere Tage bis mehrere Wochen, einige weisse Blutkörperchen (Lymphozyten) können aber auch viel länger überleben und behalten eine Erinnerung an durchgemachte Infektionen. Die kleinsten Blutbestandteile heissen Blutplättchen. Auf ein Milliliter Blut kommen 150 000 bis 400 000 Blutplättchen. Sie bilden kleine Klumpen und aktivieren die Blutgerinnung, verschliessen so kleine Risse in den Gefässwänden.

Wie ein Buch voll Informationen

«Bei einer Blutuntersuchung kann man vieles sehen, was im Körper vorgeht», erklärt der Blutexperte. Das sei umso beeindruckender, als der Grundstoff für diese Erkenntnisse, das Blut, sehr leicht zugänglich und ebenso einfach zu entnehmen sei. Eine Biopsie (Gewebeprobe) vorzunehmen, sei dagegen ungleich komplizierter und für den Patienten unangenehmer. Zoppi: «Mittels einer Blutuntersuchung kann man sehr viel über die Funktion der inneren Organe erfahren, über den Stoffwechsel des Körpers, seine Abwehrlage, über zahlreiche Erkrankungen und vieles mehr.» Unter anderem lässt sich im Blut beispielsweise eine Leukämie, eine Anämie (Blutarmut) oder eine HIV-Infektion erkennen. Zudem kann man im Blut molekulare Analysen (Analysen der Erbsubstanz, der DNS) vornehmen. Genuntersuchungen dienen der Erkennung von erworbenen oder vererbten Gendefekten (z. B. bei gewissen Krebserkrankungen) und auch von eigentlichen Erbkrankheiten. Weitere Anwendungen sind auch Vaterschaftstests oder – bei Verbrechen – Klärungen der Täterschaft. Tumormarker, die in einer Blutprobe bestimmt werden können, ermöglichen es darüber hinaus, gewisse Krebserkrankungen frühzeitig zu entdecken (z. B. Prostatakarzinom) oder helfen, den Verlauf einer Tumorerkrankung unter Therapie zu verfolgen. Gerade im Gebiet der Krebsdiagnose gibt es grosse Hoffnungen. Dr. Zoppi: «In naher Zukunft wird man über eine Molekularanalyse im Blut solide Tumore diagnostizieren können. Also Krebsarten, welche nicht nur das Blut betreffen. Diese Methode heisst liquid biopsy, flüssige Biopsie.»

Kleine, aber wichtige Unterschiede

Seit Karl Landsteiner 1901 die Blutgruppen entdeckte, weiss man, dass nicht alle Menschen dasselbe Blut haben. Es gibt über 30 verschiedene Blutgruppensysteme. Laut dem Schweizerischen Roten Kreuz sind die wichtigsten Blutgruppen (AB0- und Rhesus-System) in unserem Land folgendermassen verteilt:

- 38 % der Menschen haben Blutgruppe A+

- 35 % haben Blutgruppe 0+

- 8 % haben Blutgruppe B+

- 7 % haben Blutgruppe A-

- 6 % haben Blutgruppe 0-

- 4 % haben Blutgruppe AB+

- je 1 % haben Blutgruppe B- oder AB

In anderen Teilen der Erde sieht die Blutgruppenverteilung anders aus: So hat beispielsweise die indigene Bevölkerung Nord- und Südamerikas fast ausschliesslich die Blutgruppe 0, während in Zentralasien, Nordindien und den umliegenden Ländern die Blutgruppe B dominiert.

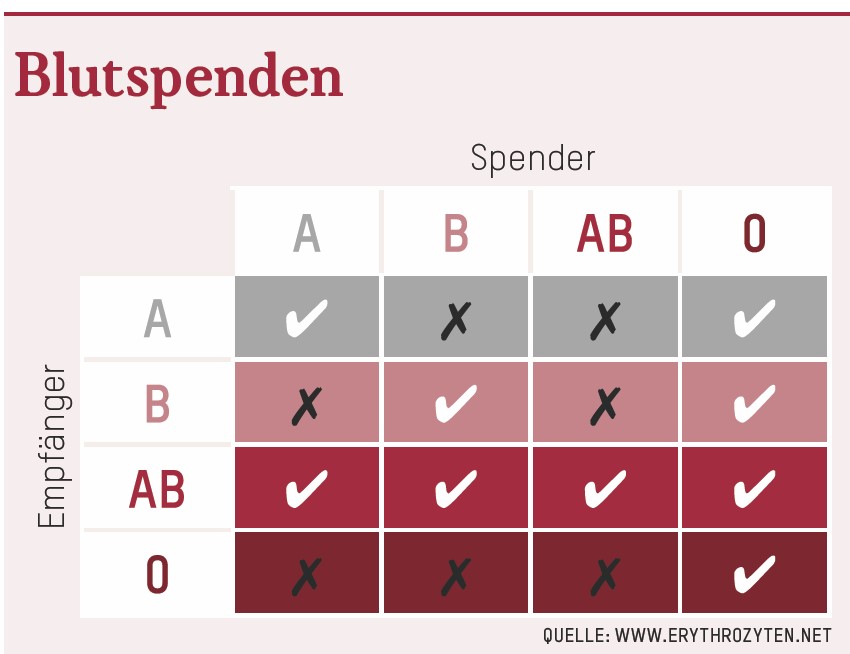

Verabreicht man jemandem eine Transfusion mit einer unverträglichen Blutgruppe, kommt es zu einer heftigen Reaktion mit Verklumpung und Zerstörung der roten Blutkörperchen, was lebensgefährlich ist. Es kann also nicht jeder Mensch allen anderen Blut spenden oder von allen anderen empfangen.

Damit unser Blut nicht durch Antigen-Antikörper-Verbindungen verklumpt, enthält es keine Antikörper gegen die eigene Blutgruppe. Es gibt jedoch Antikörper gegen fremde Blutgruppen:

- Blutgruppe A hat Antikörper gegen Blutgruppe B.

- Blutgruppe B hat Antikörper gegen Blutgruppe A.

- Blutgruppe AB besitzt keine Antikörper und kann daher Transfusionen aller anderen Blutgruppen empfangen. Menschen mit Blutgruppe AB sind daher Universalempfänger.

- Blutgruppe 0 besitzt keine Antigene und kann darum vonallen anderen Blutgruppen empfangen werden. Menschen mit Blutgruppe 0 sind darum Universalspender.

Neben der Blutgruppe spielt auch der Rhesusfaktor eine Rolle: Ein grosser Teil der Menschen weist im Blut das Antigen D auf – sie gelten als Rhesus-positiv. Jene, in deren Blut das Antigen D fehlt, nennt man Rhesus-negativ. 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind Rhesus-positiv und 15 Prozent Rhesus-negativ.

Nach einer Blutspende gleicht der Körper den Blutverlust erstaunlich schnell wieder aus. Die Flüssigkeit wird innerhalb von Stunden wieder aufgefüllt, für den «Inhalt» – die Blutkörperchen, die Blutplättchen etc. – braucht es mehrere Tage bis Wochen.

Krankes Blut

Nicht-bösartige Blutkrankheiten sind bis auf verschiedene Arten von Blutarmut (Anämie) sehr selten. Viel häufiger spiegelt das Blut eine Krankheit der inneren Organe wieder. Bösartige Blutkrankheiten gibt es viele, keine von ihnen kommt aber häufig vor. Nicht sehr selten sind Krankheiten der Lymphzellen (Lymphknotenkrebs), Leukämien oder das Multiple Myelom (Knochenmarkkrebs). Wie merkt man, dass mit dem Blut etwas nicht stimmt? «Schwierige Frage, denn es gibt selten wirklich spezifische Symptome», sagt Zoppi. «Zeichen einer eventuell bösartigen Bluterkrankung können anhaltende Schlappheit, Atemnot, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Infektionsanfälligkeit, kleine rote Flecken auf der Haut, unerklärliche blaue Flecke oder unerklärliches, wiederkehrendes Fieber sein. Bei diesen Symptomen empfehle ich, einen Arzt aufzusuchen.»

Gesundes Blut

Gewisse Krankheiten sind Schicksal. Sie lassen sich nicht beeinflussen beziehungsweise verhindern. Ansonsten gilt: Wer «gesundes» Blut haben möchte, sollte ausgewogen essen, sich ausreichend bewegen und Exzesse vermeiden. «Es gibt keine spezielle Ernährung», erklärt Michele Zoppi. «Und nicht alles, was rot ist, ist gut fürs Blut. Also auch Rotwein nicht.»

Dieser Bericht erschien in unserer Ausgabe Februar 2019 mit weiteren Informationen. Leider ist die Ausgabe vergriffen.